立地やスペックが最高な家を購入できても、近隣トラブルに遭ってしまうと予想していた生活よりも、ストレスを伴う生活に悩んでしまうことになります。

最近では、マンション購入代金返金の裁判が起こるなど、深刻化してしまうケースも見られます。

家を買った場合、近隣トラブルはどの程度の確率で起こるのか。起こった場合にどうなるのか。起こってしまった場合に解決できるのか。我々が持っている情報をまとめました。

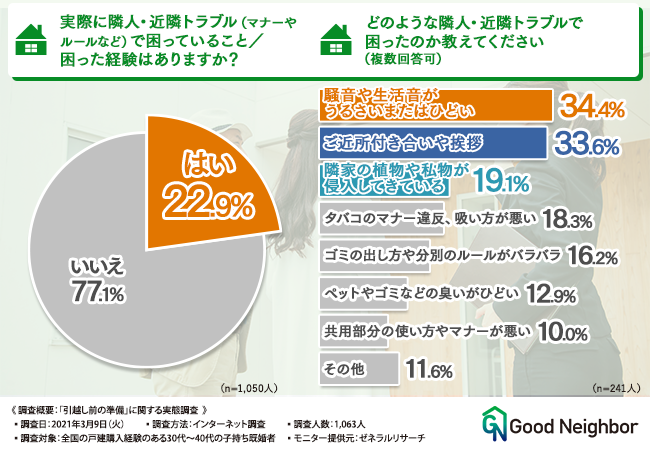

一戸建てでは10人に2人が近隣トラブルで悩んでいる

まず、全体としてどのくらいの確率で近隣トラブルで悩むことになるのでしょうか?

引っ越し前の隣人・近隣トラブル予防調査サービスを提供する株式会社トナリスクの調査では、一戸建てに住む方の約20%の方が近隣トラブルに遭遇することがわかりました。10回引っ越しをすると、2回は近隣トラブルに悩むことを意味します。

一戸建ての近隣トラブル実例・体験談が気になる方は、こちらの記事もご覧ください。

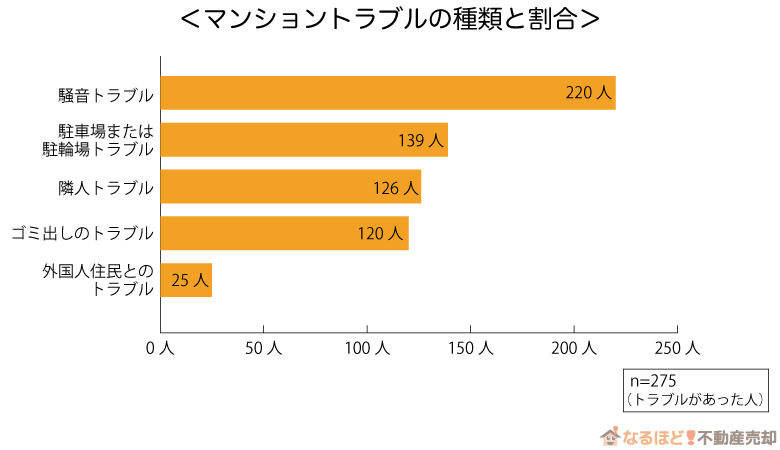

マンションでは95%の人が近隣トラブルで悩んだ経験あり!

マンションに住んでいる方は、近隣トラブルにあう確率がさらに高く、なるほど!不動産売却さんが行った調査によると、なんと95%の人が近隣トラブルで悩んだ経験があるそうです。

一戸建て同様、マンションでも近隣トラブルで悩まれる方が多いことがわかりました。

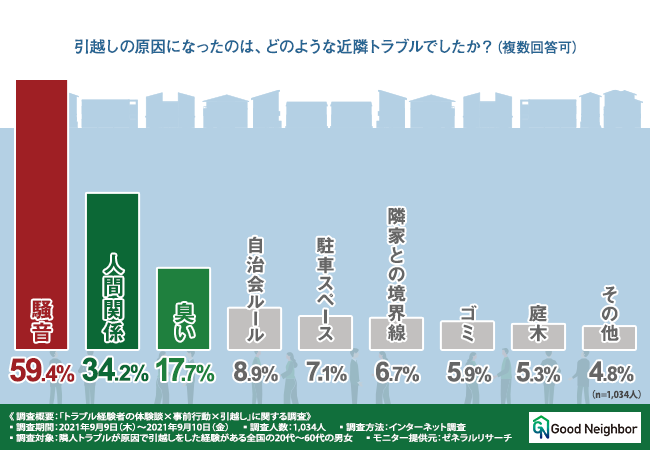

近隣トラブルの種類は「騒音・近所付き合い」が多い

では、近隣トラブルにはどんな内容があるのでしょうか。弊社調査では「騒音・生活音のトラブル」「近所づきあいや挨拶に関するトラブル」「隣家の植物や私物が侵入してきているトラブル」が多いことがわかりました。

「騒音」による近隣トラブル

騒音のトラブルとは、騒ぎ声、子供の鳴き声、楽器の演奏、洗濯機の音など、生活の中で出る音に関するトラブルです。

生活をしていると生活音はどうしてもでてしまうもの。それを騒音と感じるかどうかは受け手次第なため、自分が気を付けていてもトラブルに発展してしまうケースがあるようです。

騒音は、引っ越し原因になることも多いです。

基地が近くにあるため、明るい時間帯の騒音がうるさい。たまにではあるが夜の時間帯もヘリの騒音があり、自宅でテレビを見ているときに音量を上げないといけないので、非常に不便である。

ご近所トラブルマップ https://tonarisk.co.jp/map/

自分が2019年の3月から入居している物件に翌年の2020年4月中旬に越してきた隣人の生活騒音がうるさい。まず引っ越してきた当日に朝から夜の21時頃までドンドン壁をハンマーで打ち付けたような音や金属製の重量物を落としたような音、壁から何かが落ちたような音などが響いて常にビクッとさせられ落ち着かなかった。その翌日も同様の調子で、3日目からはシンプルに重量物を落とした音や堅いものを壁にぶつける音が朝から夜まで響き、この部屋に居たくないと思うほどひどかった。管理会社に連絡しても全く効果がなく、配慮の無さに呆れた。

ご近所トラブルマップ https://tonarisk.co.jp/map/

その他の騒音トラブルの実例が知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

「人間関係」による近隣トラブル

人間関係による近隣トラブルとは、地域に住む住民との関係性によって発生するトラブルです。特定の個人による嫌がらせや、迷惑な振る舞い等によって発生します。

自宅の目の前に新築の一戸建てができた。そこに住んでいるのは夫婦二人だけなのだが、旦那がストーカーと思われてもおかしくないような行動を取ってくる。 例えば、出かけようとして家を出ると見計らったかのように外に出てきて喫煙し始め、家を囲っている柵の隙間から車に乗って出ていくまでずっと見ていたり、外で立ち話をしていると喫煙しに現れて咳払いをしてきたりする。恐ろしくて気持ちよく外出することができないのでやめてほしい。

ご近所トラブルマップ https://tonarisk.co.jp/map/

賃貸と分譲が混在しているマンションに住んでいました。 分譲区分に住んでいる人しか組合役員を頼めないとのことで、分譲区分に居住していましたが独身で多忙にしていた夫には声がかからず、結婚して妊娠中の私に声がかかりました。妊娠中は承知で、途中で出産のために抜けても構わないとのことでした。そこまでは良かったのですが、結局出産後も誰もなり手がなく、私が役員を継続せざるを得ない状況で、他の役員も他の人に代わることはありませんでした。 ある日、組合会長から連絡がきて「大変なことが起こっている」とのことで呼び出されました。帳簿を見ていたら、会計担当が経費をごまかしていると。 会長が熱を持って熱心に説明をしてましたが、私は内容が良く理解できていませんでしたが、会計が駐輪場代を懐に入れているという事のようでした。もちろん会計本人は否定しましたし、「10万円程度のはした金で泥棒扱いされたくない!」と現金を会長に投げつけたそうです。私は会長に誘われ、近くの警察に行き事情を話しました。(会長が話すだけで、私は単なる付き添いでしたが。)暗く寒い部屋に通され、そこはドラマに出てくる取調室のようなところでした。会長は帳簿を出し、不正部分を熱心に説明していましたが、警察官2名は全く興味がなさそうで、うたたねをしながら聞いていました。結局、私はことが解決する前に転居してしまいましたが、どちらも引かないまま平行線になっていたと思います。 人間関係、難しいものです。

ご近所トラブルマップ https://tonarisk.co.jp/map/

人間関係(嫌がらせ)に関する事例・体験談を知りたい方はこちらの記事も御覧ください。

「臭い」による近隣トラブル

臭いのトラブルとは、タバコやゴミなど生活によって発生する臭いによるトラブルです。一時的な異臭の場合は、騒音よりも客観的な証拠を取りづらく、解決が困難な近隣トラブルになりがちです。

近所で犬の散歩をしている方が多く、家の目の前に糞をされ、飼い主が掃除することなく放置されたことがある。誰かもわからず注意もできない。片づけをしなくてはいけないし、臭いもするのでやめてほしい。

ご近所トラブルマップ https://tonarisk.co.jp/map/

近所の人が庭の落ち葉や生ごみ等を昼間に庭で燃やされるのだが、煙の臭いが洗濯物について燻製のようになるので困っている。いつ燃やされるかわかっていればその日は外に洗濯物を干さないなど回避策もあるのだが、こちらが出勤して不在の間に燃やされるので回避しようがない。良い人なだけに苦情を言うこともできず辛い。

ご近所トラブルマップ https://tonarisk.co.jp/map/

「自治会ルール」による近隣トラブル

一戸建てにお住まいの方の多くは町内会等の自治会に所属しています。地域によっては特殊なルールが有り、それによりトラブルが発生しています。

自治体でのゴミ収集時において、収集場所へ事前に収集するゴミを放置、開始時間前に来ることの禁止、厳しい回収時間。収集場所の鍵を開ける者が指定時間以前に開場することが慣例となって居たため、それの防止。また、施錠者への配慮として、開始から15分以上経つと強制的に回収は終了され、回収場所の近くに住んでいない者には厳しいルールとなっている。

ご近所トラブルマップ https://tonarisk.co.jp/map/

「駐車スペース」による近隣トラブル

決められている駐車スペースからはみ出していたり、譲り合って使う部分を占拠される等のトラブルです。

ご近所さんは、車を駐車場から出して駐車場で様々な趣味をされるのですが、私の家の前の道路は道幅が狭く、ご近所さんの車が出されていると車がすれ違うのにギリギリなスペースになっています。また、他のご近所さんが駐車場から車を出し入れすしづらくなってしまいます。ご自身の家のスペースでもないのに何時間も公共の道路に出されていて困る。

ご近所トラブルマップ https://tonarisk.co.jp/map/

三軒で共有している土地の駐車場を一軒が占領してしまい、その他の土地所有者が利用できないという問題がある。

ご近所トラブルマップ https://tonarisk.co.jp/map/

「隣家との境界線」による近隣トラブル

土地の境界線が違う、訂正してくれとクレームを付けられ、揉めるトラブルがあります。

暗黙の了解で境界線があると思っていたが父親が亡くなってから臨宅から境界線が違うとクレームされた。測量すれば良いところだがお金が掛かるためできない状態である。大声で威嚇してくるため自由に線を引いてくださいと言い、勝手にさせている。

ご近所トラブルマップ https://tonarisk.co.jp/map/

「ゴミ」による近隣トラブル

ゴミの放置やゴミ屋敷など、ゴミ捨てマナーが悪いことによって起こるトラブルがあります。

現住人のモラルが低く当日にしかゴミを収集所に出してはいけないのに、前日の夜に出しており朝になるとカラスが荒らしてしまい辺り一面ゴミが散乱していることがある。

ご近所トラブルマップ https://tonarisk.co.jp/map/

前の家がゴミ屋敷で、生ゴミのようなニオイが漂ってくることがある。外に洗濯物を干したり、窓を開けるのを躊躇してしまう。

ご近所トラブルマップ https://tonarisk.co.jp/map/

「庭木」による近隣トラブル

隣家に植えられている木が大きくなり、景観が悪くなったり、こちらの家の敷居をまたいでいるにもかかわらず対応してもらえない等のトラブルがあります。

土地から見える景色が気に入って家を建てたが、引っ越した時点で無人状態の隣家があり、10年経った現在も住人を見たことは一度もなく廃屋同然で、伸び放題の庭木によりついに景色が見えなくなった。町内会や役場に訴えても進展なし。勝手に切ることもできない。とてもストレスになっている。

ご近所トラブルマップ https://tonarisk.co.jp/map/

近隣トラブル対処法はある?54%は何もできず泣き寝入りするしかなく、近隣トラブル解決法が見つかっていないことが明らかに…

では、近隣トラブルが起こったらどうなるのでしょうか?弊社調査では、トラブルに発展してしまった場合に最初に取った行動を調査しました。

その結果、約54%は「解決できていない(何もしていない)」と回答しました。

つまり、近隣トラブルに遭遇した半数以上の方は、何もせず泣き寝入りするしかない状況に陥っていると思われます。

せっかく住宅ローンも組んで購入するので、もし自分がそうなってしまったことを想像してしまうと、かなり辛そうですよね。

近隣トラブル相談窓口はある?警察・市役所など、近隣トラブル無料相談できる場所をご紹介!

近隣トラブルを解決する場合、いきなり本人に直接クレームを伝える前に、相談窓口を頼りましょう。

騒音の発生源を特定したつもりでも、間違っていることがあったり、コミュニケーションのとり方を間違え、不要なトラブルになることがあるからです。

例えば集合住宅の場合は、隣の騒音だと思ったら、実は設備の不具合(水道管のウォーターハンマー現象など)である場合もあります。その場合にいきなり強くコミュニケーションを取ってしまうと、相手もムキになってしまい、解決が遠のいてしまいます。

話し合いを行う際も、第三者を交えて話し合うようにすることで、感情的な言い合いを避けられ、円満に解決できる確率が高まります。

近隣トラブルの相談窓口は、一般的には下記の6種類存在します

1.自治会・マンション管理組合・不動産管理会社

まずは、自分が住んでいる場所に応じた地域コミュニティ・管理組合に相談し、張り紙・郵便物・回覧板等を通じて間接的に注意喚起を行ってもらいましょう。

戸建ての場合は町内会などの自治会に相談

戸建てにお住まいの場合は、まずは地域の自治会や町内会に相談しましょう。町内会では回覧物という形で注意喚起を行えますし、自治会長・役職者を通じて直接注意してもらえる可能性があるため、角が立たない形で解決できうる手段です。

特に、ゴミ出しや駐車問題など自分以外にも困っている人がいる場合は、積極的に動いてもらえます。

分譲マンションの場合は管理組合に相談

分譲マンションにお住まいの場合は、管理組合に相談しましょう。こちらも町内会同様、張り紙・投函物等でそれとなく注意喚起することができます。

ゴミ出しや共用部分の利用方法など、 自分以外にも困っている人がいる場合は、積極的に動いてもらえます。

賃貸の場合は不動産管理会社に相談

賃貸にお住まいの場合は、不動産管理会社に相談しましょう。自治会・管理組合同様に、共用部分に張り紙を掲示してもらうことができますし、トラブルが発生している確固たる原因がつかめた場合は、強制退去を迫ってもらうこともできます。

どこまで強くコミュニケーションをとってもらえるかは管理会社の方針によっても異なるのですが、まずは相談してみると良いでしょう。

2.警察(近隣トラブル相談ダイヤルあり)

自治会・マンション管理組合・不動産管理会社に連絡しても動いてくれない場合や解決にはつながらなかった場合は警察に相談しましょう。

事件性が薄い場合は 警察相談専用電話ダイヤル(#9110) に相談を

警察は、事件性がないと動いてもらえないイメージがありますが、近隣トラブルの相談ができる警察相談専用電話ダイヤル(#9110)があります。こちらは、事件性が薄くとも気軽に相談に乗ってもらえ、アドバイスがもらえます。

相談業務を専門に担当する「警察安全相談員」などの職員(警察官、元警察官等)が、相談者のプライバシーの保護や心情・境遇などに配慮しながら相談に対応します。相談者や相談内容が多岐にわたるため、お伺いする内容によっては、例えば、性犯罪被害者あるいは少年を対象とした警察に設置された別の専用相談窓口(※参考)を紹介するほか、他の機関において対処することがふさわしいものについては、法テラス・消費生活センター、児童相談所や女性相談所などの専門の機関への引き継ぎや紹介をしています。

出典:政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html#section2

また、寄せられた相談に対しては、相談内容に応じて関係する部署が連携して対応し、指導、助言、相手方への警告、検挙等、相談者の不安等を解消するために必要な措置を講じています。

※参考:警察内の主な専門相談窓口

各都道府県警察本部・警察署によっては、「#9110」の相談専用電話のほか、「少年相談窓口」や「性犯罪」「犯罪被害者相談」「サイバー犯罪相談」など、内容に応じて専門の担当者が対応する相談窓口も設置されています(各都道府県警察、警察署によって異なる)。場合によっては匿名も可能です。

事件性が高い場合は被害届を提出し、パトロールしてもらいましょう

嫌がらせなど事件性が高い場合は、被害届を提出しましょう。

パトロールに巡回してもらえ、現行犯で捕まえてもらえたケースもあります。

警察に動いてもらう方法についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください

3.市役所生活課・環境担当課

役所の生活課では、隣人トラブルを含む生活上の問題について相談できます。騒音・ゴミ出し・駐車問題などは行政によって解決できる可能性があるため、相談すると良いでしょう。

人間関係の問題については、助言のみになることが多く、直接解決してもらえる可能性が薄いため、他の窓口に頼りましょう。

事業活動(工場・飲食店・工事現場など)に伴うトラブル(騒音・異臭等)の場合、役所の環境担当課・保健所に相談してください。悪臭防止法や廃棄物の処理・清掃に関する法律に基づき行政指導を行うことができます。

4.国民生活センターの裁判外紛争解決手続(ADR)

上記の窓口に相談しても改善されない場合は、 国民生活センターの裁判外紛争解決手続(ADR) を頼りましょう。

「裁判外紛争解決手続(ADR)」とは

裁判によることもなく、法的なトラブルを解決する方法、手段など一般を総称する言葉です。例えば、仲裁、調停、あっせんなど、様々なものがあります。裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律では、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」というものとしています。

※ 英語では、「Alternative Dispute Resolution」(「裁判に代替する紛争解決手段」)といい、我が国でも、頭文字をとって「ADR(エー・ディー・アール)」と呼ばれることがあります。

※ 「仲裁」は、当事者の合意(仲裁合意)に基づいて、仲裁人で構成される仲裁廷が実案の内容を調べた上で判断(仲裁判断)を示し、当事者がこれに従うべきこととなる手段です。

「調停」、「あっせん」とは、当事者の間を調停人、あっせん人が中立的な第三者として仲介し、トラブルの解決についての合意ができるように、話し合いや交渉を促進したり、利害を調整したりする手続です。

出典:法務省 https://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/tetsuzuki.html

ADRでは、政府が認定した機関を使って解決手続きを行うことができます。下記サイトよりトラブルに応じた解決機関を見つけ、相談しましょう

5.弁護士

上記の手段を使っても解決できない場合は、弁護士を頼ってみましょう。有料ですが相談に乗ってもらえますし、証拠集めから法的手続きまで一任することが可能です。

十分な証拠が集まった場合は、内容証明を送ったり、管理会社を通じて強制退去の勧告を行ってもらうこともできますし、起訴して損害賠償を請求することも可能です。

一方で、証拠が集まらなかった場合は法的手続きが取れないため、費用だけ払って結局何も解決されないリスクもあります。

6.近隣トラブル解決サービス(近隣トラブル解決センター)

弁護士以外の有償サービスとして、民間の近隣トラブル解決サービスを頼る方法もあります。

弊社でも、近隣トラブル解決サービスを運営しています。費用はかかりますが、どうしても解決できない場合は一度ご相談ください

以上が近隣トラブルが起こってしまった際の解決方法になります。

ただし、前述した通り、近隣トラブルは起こってしまうと半数以上が解決できません。事前に防ぐ・避ける努力も効果的です。

近隣トラブルを避けるには?購入前の下調べが重要!

近隣トラブルは、引っ越し前の調査、引っ越し後の隣人とのコミュニケーションの2点で避けることができます。下記にて詳しく説明します。

1.引っ越し前の調査

引っ越し前の調査は、新しい住まいでの生活をスムーズにするために欠かせません。

建物や隣人に関する情報を確認することで、トラブルが起きる前に予防することができます。

引っ越し前の調査には、建物に関する調査と隣人に関する調査があります。

建物に関する調査

引っ越し前の調査は、近隣トラブルを避けるために欠かせません。

建物の防音性や家具配備、共用部などを確認することで、生活に支障が出ることや、トラブルが起きる可能性があることを予防することができます。

また、相場より安い物件は、隠されたトラブルがある可能性があるため、注意が必要です。

防音性のチェック

建物の防音性のチェックは、近隣トラブルを避けるために重要です。

騒音が気になる建物では、隣人との関係も悪くなり、トラブルの原因になることがあります。

また、建物構造によっては、内部の騒音が外部に漏れやすい場合もあります。鉄筋や鉄骨などの建物構造は、防音性が低いため、特に注意が必要です。

建物の防音性を確認する方法としては、下記のようなものがあります。

- 資料を確認する

- 建物に関する資料を確認することで、防音性や建物構造についての情報を得ることができます。資料には、建物の構造や防音設備、その他防音対策についての情報が記載されていることが多いです。

- 実際に見学する

- 建物を見学することで、実際に防音性を確認することができます。見学する際には、外部からの入り口や外壁、窓などを確認して、防音性を測ることができます。また、内部からも騒音を測ることができる場合がありますので、管理会社や不動産屋さんに確認しておくことが望ましいです。

- 隣人に聞く

- 既に住んでいる隣人に、建物の防音性について聞くこともできます。隣人から得られる情報は、実際に住んでいる人からのフィードバックとなるため、非常に参考になることがあります。また、隣人とのコミュニケーションを図ることで、引っ越し後の関係構築にもつながります。

間取りに合わせた家具配備

近隣トラブルになりやすさは間取りとも関係があります。例えば、隣の部屋と接する壁が、生活音の出やすい浴室やリビングよりも収納部分の方が音が伝わりにくく安心です。

リビングが隣の部屋と隣接する場合は、壁際に家具を配置し二重の壁となるように工夫することで、音が伝わりにくくするなどの工夫が必要です。

鉄筋コンクリートの物件であっても部屋同士の壁はブロック構造のことがあります。そのため、間取りによっては上記の対応が必要になる場合もあります。

共用部のチェック

共用部のチェックは、近隣トラブルを避けるためにも重要です。特に、集合住宅の共用部分は、各戸の住民が共同で利用する場所です。そのため、共用部分の使い方に関するトラブルがあると、近隣トラブルを引き起こす可能性があります。

例えば、共用部分にごみをポイ捨てされていたり、乱暴な使い方をして壊れていたり、汚されたりしている場合は、近隣トラブルに巻き込まれる可能性が高いと思われます。

また、共用部分に私物を置きっぱなしにしている人もいる場合があります。これは、単なる気まずい状況に留まることもありますが、他の住民がその物を勝手に移動したり、破壊したりする可能性もあるため、トラブルの原因となります。

さらに、マンションのバルコニーは各戸に専用使用権が認められていますが、実は共用部分にあたり、緊急時の避難経路を兼ねていることが一般的です。そのため、床の避難ハッチ(はしごを通す開口部)や、隣家との間仕切り板を塞ぐような過剰なガーデニングは、明確なルール違反であり、トラブルの原因となります。

その他にも、たばこをベランダで吸う方がいる場合には、タバコの匂いが染み付いている場合があります。

内見時に上記の兆候が見られる場合は近隣トラブルを想定した上で購入することをおすすめします。

相場より安い物件には注意

事故物件ではないにも関わらず、相場よりも安い物件には、近隣にトラブルメーカーが住んでいる可能性があるため、注意が必要です。

安い物件は、入居者が短期間に入れ替わる可能性があり、その理由として近隣トラブルが多発しているケースも少なくありません。

隣人に関する調査

隣人の属性を確認する

隣人の属性を知ることは近隣トラブルを避けるために重要です。住人の属性により生活時間帯が異なり、自分と生活リズムが大きく異なる方が住んでいる場合、生活音によるストレスを感じやすくなります。

例えば、単身世帯の多いアパートやマンションでは、夜に洗濯機を回したり家事をしたりする人が多く、また子育て世帯が多いエリアやファミリー向けマンションでは、赤ちゃんの泣き声や子どもが走り回る物音が響きやすいことがあります。適切な対策を取るためにも、隣人の属性を知ることが重要です。

近隣のトラブルの確認

近隣のトラブルを防ぐためには、当たり前ですが近隣トラブルが起こっていないかを確認することが重要です。

近隣トラブルが付近で起こっている物件は、近くにトラブルメーカーが住んでいる可能性があります。購入前に不動産や付近の隣人にトラブルが起こったことがないか、聞くなどの方法で近隣トラブルについて確認すると良いでしょう。

とはいえ、不動産会社がわからない場合や、自分で隣人に聞きに行くのも時間がなかったり、気が引ける場合もあります。

隣人について、どうやって確認すれば良い?

弊社では、近隣トラブルを予防するために「近隣調査のトナリスク」というサービスを行っています。

近隣トラブルが起こりそうな土地かどうかを購入前に下調べすることで、近隣トラブルが起こる確率を下げられると考え、サービスを提供しています。

ご興味がある方は、一度ご検討ください!

本記事以外のリリースや情報は「メディア掲載・メディア向けページ」もぜひご覧ください。

2. 引っ越し後の隣人とのコミュニケーション

引っ越し後の隣人とのコミュニケーションは、近隣トラブルを避けるために欠かせません。引っ越し後に近隣の方と上手にコミュニケーションを図り、よい関係を築くことで、トラブルを未然に防ぎます。この章では、引っ越し後の隣人とのコミュニケーションの大切さについて解説します。

適度な距離を保つ

近隣トラブルを避けるためにご近所と付き合いは非常に重要です。付き合いが全くないと、些細な行き違いを悪意をもって嫌がらせされたと勘違いされてしまう可能性があります。そのため、近所の人に自分や家族がどんな人間なのかを知っていただくことが大切です。

一方で、あまりに距離が近すぎてしまうと、人間関係のトラブルが発生した場合、それが他のご近所トラブルの発端になることもあります。そのため、近所の人とは付かず離れずの適切な距離を保ちながら接することが大切です。このような適度な距離保持は、近隣トラブルを回避するために非常に重要です。

自分からはマナーを破らない

マナーを守ることは、近隣トラブルを防ぐために非常に重要です。多くの人が、マナーを守っていると思っているかもしれませんが、実際には個人差があります。そのため、自分が大丈夫だと安心してはいけません。他人からどう見られているか、を大事にし、万が一注意された場合も、「自分に非はない」と思わないことが重要です。

実際に近隣トラブルに遭遇した人たちの体験談・解決事例

トラブルの内容

弊社アンケート調査

- 持ち家同士の生活パターンの中で隣人の帰宅後の「大声での奇声」に悩まされています(ストレスの発散なのか?病的なものなのか?不明)。我が家だけではなく近隣の人々も同様な悩みを抱えています。当人との対話が少ないので極力話す機会を増やそうと思います(時に話すときは別人のように穏やかです)。

- 階上からの子供が走り回る音に閉口しました。苦情を言ったら「子供は伸び伸びと育てたいんです」と言われた。開いた口が塞がらなかった。今でも、窓を開けたり、掃除機をかけたりする音が聞こえてきます。もう少していねいに開けたりすれば、気にはならないと思うのですが……。

- 大型犬を飼い始めたらしかったが、外に繋いで家族が出掛けている間ずっと鳴き続けていた。切ない声で聞くのが辛かった。

- 早朝にテレビの音量がすごかった。(隣の部屋の高齢夫婦)朝こちらが眠いときだったので、即苦情を言ったけど、相手は怒るばっかりで話にならず。せめてすいませんという一言があればよかったのだが。

- 窓を開け大音量で音楽を流す。深夜に外で長電話(スピーカーもーどなのか、通話相手の声も聞こえる)といったことがありました。相手が英語圏以外の外国人だったので、対話は困難でした。

- 隣に引っ越して来た若いカップルが毎週末友人を招いて庭でBBQやら楽器演奏などの騒音。それが昼から夜遅くまで続いた。

トラブルの相談先・解決法

「騒音」による隣人トラブル

弊社アンケート調査

- 管理会社に相談、注意喚起の掲示と通知配布後静かになった。

- 騒音の録音をするか、管理会社の人や警察に来てもらって直接聞いてもらい対処してもらった。

- 深夜の非常識な騒音は110番通報(匿名可)。すぐに来て注意してくれるし、抑止力も高い。

「人間関係」による隣人トラブル

弊社アンケート調査

- しっかり第三者も含めて話し合うこと。話が通用しないときは管理会社や警察に対応してもらった方がいい。

- 柵に毎日のようにゴミ袋を括り付けられる日が続いたので、防犯カメラを取り付けると共に早朝(4時以降)見張っていたら近所の方でした。家族会議のあと警察に相談し逮捕して頂いた。

「臭い」による隣人トラブル

弊社アンケート調査

- 禁煙のマンションなのに隣人が喫煙者で、部屋の中まで煙が入ってきたり、ベランダに吸い殻が飛んできたりしたので管理会社に相談して、マンションに注意喚起の張り紙をしてもらったところ被害が無くなった。

- 隣家の庭でゴミを野焼きしていて煙と匂いが家の中まで入ってくる。自治会長から注意して貰いましたが止めなかったので、最終的には自治会長が自治体の環境担当課に通告して野焼きは法律違反と説明して貰った結果止みました。

「自治会ルール」による隣人トラブル

弊社アンケート調査

- 最初優しく注意しても聞き入れない時は、きちんと正式な話し合いの場を設けた方が良い。

- 自治体(役所)へ相談する。自治体へ相談しても解決しそうにない場合は、弁護士への依頼も検討。弁護士に相談するのであれば、過去に自治会絡みの案件を担当した実績があるかどうか、事前に確認しておくと良い。

「駐車スペース」による隣人トラブル

弊社アンケート調査

- オーナーもしくは管理会社に連絡して、警察への通報をお願いするといい。

- 共同駐車場で野良猫に餌をやる人がいて猫がクルマを避けないため危なかったから管理会社に何度も電話で相談して、注意書きなどして対応してもらった。証拠写真を撮っておくとスムーズに対応してもらえる。

「隣家との境界線」による隣人トラブル

弊社アンケート調査

- 自分たちで解決しようとせず、警察や弁護士さんに頼る。

「ゴミ」による隣人トラブル

弊社アンケート調査

- 下手に言質を取られないようにすることと、役所の方に色々確認とかした方がいい。

- 住民同士で解決しようとするとトラブルになった場合にこじれて、危険なので、管理会社や第三者的な立場の人を通じた方が安全。

「庭木」による隣人トラブル

弊社アンケート調査

- しっかり隣人とコミュニケーションをとる。言い方に気を付ける。

- 管理会社や弁護士に相談して対応してもらうのがいい。

近隣トラブルで悩んでいる人へのアドバイス

弊社アンケート調査

- とりあえず相手の言い分は言い返さずよく聞き、内容によっては市役所や公的機関に相談に行くことで助言をもらい冷静に対処する。

- 賢い対応ではないことは百も承知でしたが、管理会社に言うのではなく、時には強硬手段もやむなしと感じます。

- 近隣トラブルは人によっては恨みを買うので、離れる事が可能であれば離れる方が自分や家族を守れると思います。離れられない場合は公の場所等にまずは相談する事ではないでしょうか。

- 個人で話し合いはしない方がいいです。管理会社や場合によっては警察に相談したほうがいいです。

- 関係機関等に早め早めの相談。場合によっては弁護士に。

- トラブル元の人の性格などを把握しておいた方が良い、常識が通じない人は結構いるのでなるべく直接言わない方が良いと思う

- いろんな所に諦めずに相談に行く。110番通報・管理事務所・すまいセンターにも相談。

- 土地を決めたら、周りの家の外観をチェックしておいた方が良い。

- 住む前にしっかり時間をかけて下調べしたほうがいいと思います。

- 注意する場合、第三者にお願いして、角が立たないようにするのが一番良いです。

- 何かあったときに、どこに相談したらいいのか、明らかにしておいたほうが身のためです。

- 思っている以上に凹みます。人それぞれ感覚が違うので、引っ越す際は隣にどんな人が生活しているのか、可能ならリサーチしたほうがいいでしょう。

- 軽く注意しても対処されないのなら、相応の対応をとるべきだと思う。また、自分が加害側になりうることも考慮しておくべき。

- 当人同士の話し合いでは余計に事態が悪くなる可能性があるので、中立的な第三者に入ってもらう方がいいです

- トラブルを起こす人は相手を見てなめてかかるので、女性一人で文句を言いに行くのは危険、男性と行くこと